JMLS 2022 December;7(2):139-144. 10.23005/ksmls.2022.7.2.139 Epub 2022 December 14

Copyright © 2022 by The Korean Society of Marine Life Science

Egg Quality and Amino Acid Composition of Fertilized Eggs of Red Spotted Grouper, Epinephelus akaara

Jong-Youn Park; Department Of Fisheries Science, Chonnam National University, Yeosu 59626, Korea

Jae-Kwon Cho; Tidal Flat Research Center, National Institute of Fisheries Science, Gunsan 54001, Korea

Kyeong-Ho Han; Department Of Fisheries Science, Chonnam National University, Yeosu 59626, Korea

Chang-Gi Hong; Inland Fisheries Research Institute, National Institute of Fisheries Science, Geumsan 32762, Korea

- Abstract

본 연구는 붉바리 어미의 사육환경에 따른 난질의 변화를 난의 생화학적 분석을 통하여 난질에 영향을 미칠 수 있는 요소를 구명하기 위하여 수행하였다. 그 결과 육상수조에서 사육하는 것보다 해상가두리에서 사육할 때 부상률, 수정률, 난 발생 생존율 및 부화율이 우수하였다. 그리고 해상가두리에서 생산한 수정란의 유리아미노산의 함량이 높았다. 즉, 해상가두리에서 사육관리할 때 난질이 우수한 수정란을 생산할 수 있고, 난질이 우수할수록 유리아미노산의 함량이 높았다.

This study aims to investigate egg quality changes and free amino acid composition. Factors that can affect egg quality about farming conditions were investigated through biochemical analysis of egg by red spotted grouper, Epinephelus akaara. As a result, the buoyant, fertilization embryonic survival and hatching rate were better when reared in sea cage than in tank. And the content of free amino acid in fertilized eggs reared in sea cage was higher then in tank. In conclusion, fertilized eggs with good egg quality can be produced when farming sea cage, and contained more free amino acid.

Keywords: Egg quality(난질) Amino acid(아미노산) Grouper(바리과) Red spotted grouper (붉바리)

Correspondence to: Chang-Gi Hong; Inland Fisheries Research Institute, National Institute of Fisheries Science, Geumsan 32762, Korea

- Received

- 1 November 2022;

- Revised

- 9 November 2022;

- Accepted

- 24 November 2022.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Language: Korean/English,

Full Text:

서 론

바리과(Family Serranidae) 어류는 아시아 지역에서 주로 양식하는 어종으로 중화권을 중심으로 고가에 판매되고 있다(Kohno et al., 1993; Harikrishnan et al., 2012). 그 중 붉바리, Epinephelus akaara는 아열대 및 열대 해역의 암초와 산호초가 있는 지역에 주로 서식하고 있으며, 대만, 동남아시아, 일본 중부이남 지역 및 국내에서는 거문도 해역을 중심으로 남쪽으로는 제주도, 북쪽으로는 소리도 및 욕지도 등 남해안 일부연안에 분포하고 있다(Kohnoet al., 1993; Harikrishnan et al., 2012). 현재까지 붉바리에 관한 연구로는 산란습성과 초기생활사(Ukawa and Higuchi, 1966), 생식소 발달(Hwang et al., 1988), 정자 동결보존(Qiutao et al., 2011), 자어의 간세포핵 변화(Lee and Hur, 1997), 성장호르몬 발현(Kang et al., 2003), 성숙과 성전환(Lee et al., 1998), 난질 변화(Lee et al., 1997), 난 발생과 자치어 형태발달(Park et al., 2016), 배란유도(Hong et al., 2015) 등의 연구가 보고되었다.

산업적으로 중요한 어류의 종자생산에 있어 가장 중요한 요소 중 하나는 일시에 다량의 우량 수정란을 확보해야 하는 것이다(Hong et al., 2015). 그러나 붉바리를 포함한 바리과 어류는 자성선숙형의 특성으로 인한 성비 불균형 및 산란환경 조성이 어려워 자연산란 유도가 쉽지 않다(Toledo et al., 1993; Okumura et al., 2002). 이러한 이유로 대부분 바리과 어류는 인공수정 시 수정란의 난질 저하로 인하여 부화율이 낮고, 자어기 대량폐사로 인한 초기 감모가 발생하고 있다(Kim et al., 2016).

난질은 자어로 부화하기 위한 난의 잠재력으로(Kjørsvik et al., 1990; Brooks et al., 1997) 수정률과 부화율이 일반적인 지표로 널리 이용되고 있지만 난질에 영향을 미치는 구체적인 요소는 밝혀지지 않았다(Brooks et al., 1997; Nocillado et al., 2000). 수정란의 생화학적 분석은 초기 난의 발생을 위한 영양적 요구에 대한 중요한 정보를 제공하며(Rønnestad et al., 1999), 난의 생화학적 구성변수를 난질을 평가하기 위한 지표로서의 연관성에 대한 연구가 보고되어 있다(Srivastava and Brown, 1991, 1992, 1993). 난의 크기 외에도 구성요소는 어류의 초기생활에 큰 영향을 줄 수 있으며(Czesny et al., 2005), 그 중 단백질과 아미노산은 어류의 번식에 영향을 미치는 중요한 요소이다(Lanes et al., 2012). 특히, 유리아미노산은 배아와 자어 발달을 위한 중요한 에너지원으로(Lochmann et al., 2007), 난 발생 단계에서 대사와 단백질 합성을 위한 주요 에너지원으로 난의 생존과 관련이 있다고 보고되어있다(Clarke et al., 2010; Finn et al., 1995a, 1995b; Rønnestad et al., 1998; Zhn et al., 2003).

따라서 본 연구는 붉바리 수정란의 유리아미노산 분석을 통해 친어의 사육환경이 난질의 변화에 미치는 영향을 밝혀냄으로서 양질의 난을 대량으로 생산하기 위한 기초자료를 확보하는데 연구 목적이 있다.

재료 및 방법

1. 실험어 및 인공수정

실험어는 2013년 6월에 전남 여수시 거문도 해역에서 채집하여 해상가두리(5×5×5 m)와 국립수산과학원 남해수산연구소 육상수조로 이동하여 관리하고 있는 붉바리 어미 후보군을 이용하였다. 2014년 5월부터 실험구별로 1일 1회 어체중의 2~3%의 먹이를 공급하며 관리하였으며, 2014년 6월 성숙한 어미 후보군 중 암 · 수를 선별하여 2-phenoxyethanol (Sigma-Aldrich, USA)을 200 ppm으로 희석시킨 해수로 마취시켜 호르몬을 처리하였다.

호르몬은 LHRHa (des-Gly10, D-Ala6; Sigma-Aldrich, USA)를 100 μg/kg의 농도로(Liao and Leano, 2008) 제1극조 하부의 등 근육에 주사하고 48시간 경과 후 인위적으로 복부압박법으로 채란 · 채정하였다. 수컷에서 채정한 정자들을 4℃에서 보관하며 각각의 암컷에서 채란한 난과 건식법으로 수정시켰다.

수정시킨 난은 1,000 ml 유리비커에 수용한 후 부상한 난과 침강한 난의 비율로 부상률을 산술하였다. 수정률은 수정 후 현미경(Olympus CX41, Japan)으로 수정란(n=50)을 검경하여 4세포기에 도달했을 때를 기준으로 하였으며, 발생 생존율은 난 발생 후 부화되기 전 단계를 기준으로 하였다. 부화율은 부화 후 1일째에 생존한 개체를 기준으로 조사하였으며, 생산한 수정란을 기준으로 최종 부화한 개체에 대한 최종 부화율을 산술하였다.

2. 실험방법

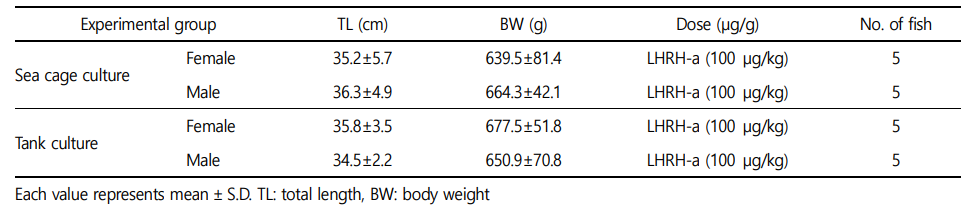

해상가두리와 육상수조 사육에 따른 난질 분석을 위해 실험구별로 암 · 수 5마리를 호르몬을 처리하여 수정란을 생산한 후 각 50 ml 씩 유리아미노산 분석을 위하여 샘플링하였고, 부상률, 수정률, 난 발생 생존율 및 부화율을 조사하였다(Table 1).

유리아미노산은 난 10 ml에 sulfosalicylic acid 0.2 g을 첨가하여 4℃에서 1시간 방치하였다. 방치가 끝난 시료는 0.2 μm membrane filter로 여과하고 이중 1 ml을 lithium citrate buffer (0.12 N, pH 2.2)와 혼합하여 10배 희석한 후 그 중 1 ml을 취하여 아미노산 자동분석기 automated amino acid analyzer (Sykam GmbH, Germany)를 이용하여 정량 분석하였다.

결 과

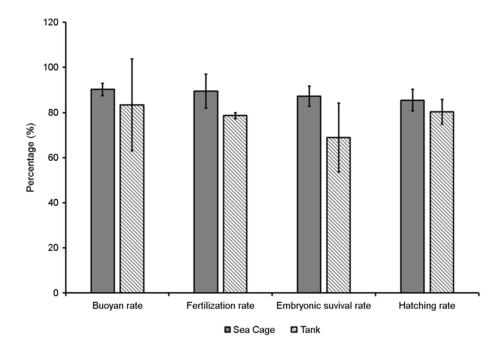

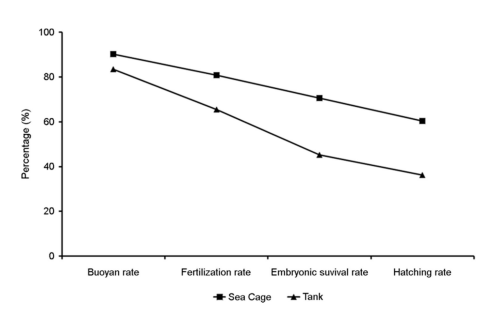

해상가두리와 육상수조에서 사육관리한 어미로부터 생산한 수정란의 부상률, 수정률, 난 발생 생존율 및 부화율을 조사한 결과 해상가두리에서 생산된 수정란은 169.2±3.l ml로 그 중 152.6±4.7 ml로 90.2%가 부상하였고, 수정률은 89.5±7.5%, 발생 생존율은 87.3±4.5%, 부화율은 85.5±4.8%였다. 육상수조에서 생산된 수정란은 164.0±8.5 ml로 그 중 136.2±19.3 ml로 83.4%가 부상하였고, 수정률은 78.60±1.2%, 발생 생존율은 68.9±15.2% 부화율은 80.4±5.5%였다(Fig. 1). 또한 생산한 수정란을 기준으로 한 최종 부화율은 해상가두리에서 관리한 어미의 수정란은 60.3%가 부화한 반면에 육상수조에서 관리한 어미의 수정란은 36.3%만이 부화하여 해상가두리에서 생산한 수정란이 우수한 것으로 나타났다(Fig. 2).

Fig. 2. Changes of from initial accommodate eggs to hatching of Epinephelus akaara eggs on farming condition.

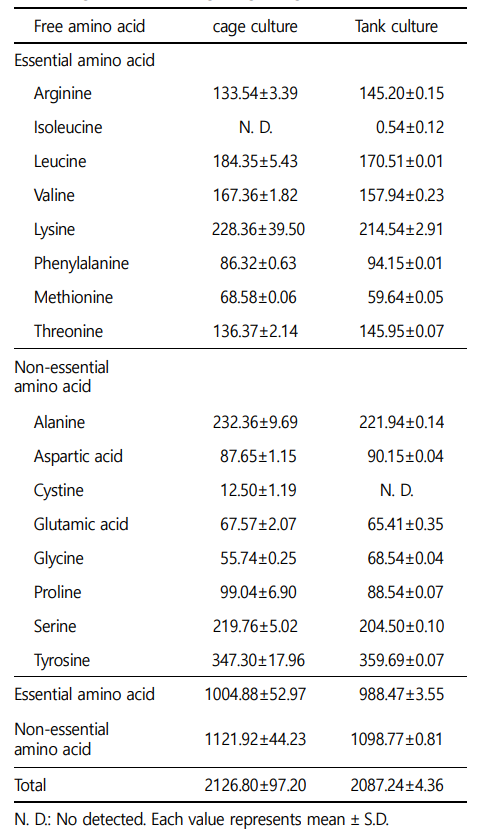

어미 사육관리방법에 따라 생산된 수정란의 유리아미노산을 분석한 결과 해상가두리에서 사육관리한 어미로부터 생산한 수정란의 유리아미노산의 총 양은 2,126.80±97.20 mg/100 g이었고, 이중 필수아미노산은 1,004.88±52.97 mg/100 g, 비필수아미노산은 1,121.92±44.23 mg/100 g였다(Table 2). 이중 비필수아미노산인 tyrosine은 347.30±17.96 mg/100 g으로 가장 많이 포함하고 있었고, cystine을 12.50±1.19 mg/100 g로 가장 적게 포함하고 있었다. 전체 성분 중 필수아미노산인 isoleucine은 검출이 되지 않았다. 육상수조에서 사육관리한 어미로부터 생산한 유리아미노산의 총 양은 2,087.24±4.36 mg/100 g이었고, 이중 필수아미노산은 988.47±3.55 mg/100 g, 비필수아미노산은 1,098.77±0.81 mg/100 g였다. 이중 비필수아미노산인 tyrosine은 359.69±0.07 mg/100 g으로 가장 많이 포함하고 있었고, 필수아미노산인 isoleucine은 0.54±0.12 mg/100 g로 가장 적게 포함하고 있었다. 전체 성분 중 비필수아미노산인 cystine는 검출되지 않았다. 해상가두리와 육상수조에서 생산한 수정란의 유리아미노산 중 특별하게 높거나 낮게 검출된 성분은 없었으나 cystine는 해상가두리에서 생산한 수정란에서만 검출되었고, isoleucine는 육상수조에서 생산한 수정란에서만 검출되었다. 유리아미노산의 총량을 비교했을 때, 해상가두리에서 생산한 수정란이 육상수조에서 생산한 수정란보다 다소 많은 유리아미노산을 포함하고 있었다(Table 2).

고 찰

본 연구에서는 부상률, 수정률, 난 발생 생존율 및 부화율과 유리아미노산을 분석하여 해상가두리와 육상수조에서 관리한 어미로부터 생산한 수정란을 대상으로 난질을 평가하였다. 수정률과 부화율은 난질을 평가하는 요소로 많이 이용되고 있으며, 수정란 생산 시 부상율은 두 실험구간의 차이가 크지 않았지만 수정 후 난 발생 단계에서 생존율의 차이가 발생하였다. 최종 부화율의 경우 해상가두리 실험구가 60.3%였지만 육상수조 실험구는 36.3%만이 부화하였다. 같은 바리과 어류인 능성어를 대상으로 한 Kim et al. (2016)의 연구의 경우 해상가두리에서 관리한 어미로 부터 생산한 수정란의 최종 부화율은 약 74%, 육상수조에서 관리한 어미로 부터 생산한 수정란의 최종 부화율은 약 0.9%로, 이번 연구결과와 같은 경향을 보여주었다.

일반적으로 난질은 수정률, 난 발생 생존율 및 첫 먹이 공급까지의 생존율로 결정하며(Bromage, 1992), 난 내에 함유되어 있는 아미노산과 지방산 같은 생화학적 분석을 통해 난질을 평가하기도 한다(Watanabe et al., 1984; Fraser et al., 1987; Tomas et al., 2005). 특히 조단백질과 아미노산(Whyte, 1987; Whyte et al., 1990; His and Maurer, 1988) 그리고 조지질 및 지방산(Holland and Spencer, 1973; Waldock and Nascimento, 1979) 등이 난질을 평가하기 위한 중요한 지표로 이용되고 있는데(Ringo et al., 1987; Sargent et al., 1989), 난 발생 단계에서 에너지원으로 이용되는 단백질과 아미노산, 지질과 지방산의 함량이 많을수록 난질이 우수하다고 평가하고 있다(Hur et al., 2011). 이번 연구에서 해상가두리에서 생산한 수정란은 2,126.80 mg/100 g의 유리아미노산을 포함하고 있었는데, 육상수조에서 생산한 수정란의 유리아미노산 함량인 2,087.24 mg/100 g보다 많은 유리아미노산을 포함하고 있었다. Kim et al. (2016)의 연구는 해상가두리에서 생산한 수정란의 유리아미노산(1,252.37 mg/100 g)과 육상수조에서 생산한 수정란의 유리아미노산(658.26 mg/100 g)의 함량 차이가 약 2배인 것과 비교했을 때 그 차이가 크지는 않았다. 이러한 결과는 이번 연구의 최종 부화율(해상 60.3%, 육상 36.3%)과 Kim et al. (2016) 연구의 최종 부화율(해상 74%, 육상 0.9%) 차이로 보아 유리아미노산의 함량 차이가 부화율에 영향을 미치는 것으로 사료된다. Morehead et al. (2001)은 난의 생화학적 구성은 난질을 평가하기 위한 지표로 이용되지만 생화학적 구성과 난질 사이의 관계를 해석하는 것은 어렵다고 하였다. Isoleucine는 육상수조 실험구의 수정란에서만 검출되었지만 그 양이 0.54±0.12 mg/100 g로 작아 난질과 상관관계가 있다고 보기에는 어려웠고, cystine는 해상가두리 실험구에서만 12.50±1.19 mg/100 g이 검출되어 난질과 관련이 있다고 사료된다. 유리아미노산은 경골어류의 난 발생 동안 주요한 에너지원이라는 연구결과(Fyhn and Serigstad 1987; Rønnestad et al., 1992; Sivaloganathan et al., 1998)와 같이 유리아미노산의 함량이 부족한 육상수조 실험구는 난 발생과정에서 생존율이 해상가두리 실험구보다 낮았다. Whyte (1987), Whyte et al. (1990), His and Maurer (1988), Kim et al. (2016)의 연구결과와 같이 해상가두리 실험구의 수정란이 육상수조 실험구의 수정란보다 많은 유리아미노산을 포함하고 있어 난질에 영향을 주는 것으로 보이지만, 그 차이가 크지 않아 정확한 평가를 위해서는 다양한 사육조건과 먹이원에 대한 난질 변화와 아미노산, 지방산 등 다양한 생화학적 분석에 대한 연구의 추가적인 수행이 필요한 것으로 사료된다.

- References

-

1. Bromage NR. 1992. Broodstock management and seed quality-general considerations. In: Bromage NR and Roberts RJ (Editors), Broodstock Management and Egg and Larval Quality. Cambridge University Press Cambridge l-24.

-

2. Brooks S, Tyler CR, Sumpter JP. 1997. Egg quality in fish: what makes a good egg? Rev Fish Biol Fish 7: 387-416.

-

3. Clarke M, Parrish CC, Penney RW. 2010. Free amino acids as an indicator of egg viability in Atlantic Cod (Gadus morhua). Bull Aquac Assoc Can 108: 6-9.

-

4. Czesny S, Rinchard J, Dabrowski K. 2005. Intrapopulation variation in egg lipid and fatty acid composition and embryo viability in a naturally spawning walleye population from an inland reservoir. N Am J Fish Manag 25: 122-129.

-

5. Finn RN, Fyhn HJ, Evjen MS. 1995a. Physiological energetics of developing embryos and yolk-sac larvae of Atlantic cod (Gadus morhua). I. Respiration and nitrogen metabolism. Mar Biol 124: 355-369.

-

6. Finn RN, Henderson JR, Fyhn HJ. 1995b. Physiological energetics of developing embryos and yolk-sac larvae of Atlantic cod (Gadus morhua). II. Lipid metabolism and enthalpy balance. Mar Biol 124: 371-379.

-

7. Fraser A, Sargent J, Gamble J, MacLachlan P. 1987. Lipid class and fatty acid composition as indicators of the nutritional con- dition of larval Atlantic herring. Am Fish Soc Sympos 2: 129-143.

-

8. Fyhn HJ, Serigstad B. 1987. Free amino acids as energy substrate in developing eggs and larvae of the cod Gadus morhua. Mar Biol 96: 335-341.

-

9. Harikrishnan R, Kim JS, Balasundaram C, Heo MS. 2012. Immuno- modulatory effects of chitin and chitosan enriched diets in Epinephelus bruneus against Vibrio alginolyticus infection. Aquaculture 326-329.

-

10. His E, Maurer D. 1988. Shell growth and gross biochemical com- position of oyster larvae (Crassostrea gigas) in the field. Aquaculture 69: 185-194.

-

11. Holland DL, Spencer BE. 1973. Biochemical changes in fed and starved oysters, Ostrea edulis L. during larval development, metamorphosis and early spat growth. J Mar Biol Assoc UK 53: 287-298.

-

12. Hong CG, Cho JK, Park JY, Son MH, Park JM, Han KH, Kang HW. 2015. Ovulation induction effect of sevenband grouper, Epinephelus septemfasciatus by treating hormones. J Kor Soc Fish Mar Sci 27: 981-989.

-

13. Hur YB, Kim EK, Lim YS, Jeon CY, Cho KC, Myeng JI. 2011. Differences in Egg Quality and Larval Development among Four Population of Sea Squirt Halocynthia roretzi Adults. Kor J Fish Aquat Sci 44: 516-523.

-

14. Hwang SI, Lee YD, Song CB, Rho S. 1988. Gonadal Development and the effects of 17α-methyltestosterone. J Aqua Korean 11: 173-182.

-

15. Kang GY, Song CB, Lee JH. 2003. Cloning of growth hormone complementary DNA from red spotted grouper (Epinephelus akaara) and its expression in E. coli. J Aqua Korean 16: 110-117.

-

16. Kim KM, Cho JK, Park JY, Son MH, Park JM, Han KH, Hong CG. 2016. Egg Quality and Amino Acid Composition of Fertilized Eggs of Sevenband Grouper, Epinephelus septemfasciatus per Farming Condition. Korean J Ichyhyology 10: 229-238.

-

17. Kjørsvik E, Mangor A, Jensen, Holmefjord T. 1990. Egg quality in fishes. In: Blaxter, J.H.S. and A.J. Southward (eds.), Advances in Marine Biology. Academic Press London 71-113.

-

18. Kohno H, Diani S, Supriatna A. 1993. Morphological development of larval and juvenile grouper, Epinephelus fuscoguttatus. Japanese Journal of Ichthyology 40: 307-316.

-

19. Lanes CFC, Bizuayehu TT, Bolla S, Martins C, Fernandes JDMO, Bianchini A, Kiron V, Babiak I. 2012. Biochemical composition and performance of Atlantic cod (Gadus morhua L.) eggs and larvae obtained from farmed and wild broodstocks. Aquaculture 324-325: 267-275.

-

20. Lee CK, Hur SB. 1997. Yolk resorption, onset of feeding and sur- vival potential of larvae of red spotted grouper, Epinephelus akaara. J of Aquacult 10: 473-483.

-

21. Lee CK, Hur SB, Park S, Kim BG. 1997. Qualities of spawned eggs during the spawning period in red spotted grouper, Epine- phelus akaara. J of Aqua 10: 463-472.

-

22. Lee CK, Hur SB, Ko TS, Park S. 1998. Maturation, sex ratio and sex-reversal of red spotted grouper, Epinephelus akaara. J of Aqua 11: 573-580.

-

-

24. Lochmann SE, Goodwin KJ, Lochmann RT, Stone NM, Clemment T. 2007. Volume and lipid, fatty acid, and amino acid com- position of golden shiner eggs during a spawning season. N Am J Aquaculture 69: 116-126.

-

25. Morehead DT, Hart PR, Dunstan GA, Brown M, Pankhurst NW. 2001. Differences in egg quality between wild striped trum- peter (Latris lineata) and captive striped trumpeter that were fed different diets. Aquaculture 192: 39-53.

-

26. Nocillado JN, Penaflorida VD, Borlongan IG. 2000. Measures of egg quality in induced spawns of the Asian sea bass, Lates calcarifer. Bloch Fish Physiology and Biochemistry 22: 1-9.

-

27. Okumura S, Okamoto K, Oonori R, Nakazono A. 2002. Spawning behavior and artificial fertilization in captive reared red spot- ted grouper, Epinephelus akaara. Aquaculture 206: 165-173.

-

28. Park JY, Cho JK, Son MH, Kim KM, Han KH, Park JM. 2016. Artificial spawning behavior and development of eggs, larvae and juveniles of the red spotted grouper, Epinephelus akaara in Korea. Dev Reprod 20: 31-40.

-

29. Qiutao HE, Gang LU, Kai C, Enhui Z, Qiongshan F, Hansheng W, Jing L, Changjiang H, Qiaoxiang D. 2011. Sperm cryopreser- vation of the endangered red spotted grouper, Epinephelus akaara, with a special emphasis on membrane lipids. Aqua- culture 318: 185-190.

-

30. Ringo E, Olsenand R, Boe B. 1987. Initial feeding of wolf fish (Anarhichas lupus L.) fry. Aquaculture 62: 33-43.

-

31. Rønnestad I, Fyhn HJ, Gravningen K. 1992. The importance of free amino acids to the energy metabolism of eggs and larvae of turbot (Scophthalmus maximus). Mar Biol 114: 517-525.

-

32. Rønnestad I, Koven W, Tandler A, Mordechai H, Fyhn HJ. 1998. Utilisation of yolk fuels in developing eggs and larvae of European sea bass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture 162: 157-170.

-

33. Rønnestad I, Thorsen AA, Finn RN. 1999. Fish larval nutrition: a review of recent advances in the role of amino acids. Aqua- culture 177: 201-216.

-

34. Sargent J, Henderson R, Tocher D. 1989. The lipids. In: Fish Nutrition. Halver, J.E. and R.W. Hardy (eds.), Academic Press London UK 257-274.

-

35. Sivaloganathan B, Walford J, Lam TJ. 1998. Free amino acids and energy metabolism in eggs and larvae of sea bass, Lates calcarifer. Mar Biol 131: 695-702.

-

36. Srivastava RK, Brown JA. 1991. The biochemical characteristics and hatching performance of cultured and wild Atlantic salmon (Salmo salar) eggs. Can J Zool 69: 2436-2441.

-

37. Srivastava RK, Brown JA. 1992. Assessment of egg quality in Atlantic salmon, Salmo salar, treated with testosterone Amino acids. Comp Biochem Physiol 103: 397-402.

-

38. Srivastava RK, Brown JA. 1993. Assessment of egg quality in Atlantic salmon, Salmo salar, treated with testosterone: biochemical composition. Can J Zool 70: 109-115.

-

39. Toledo JD, Nagi A, Javellana D. 1993. Successive spawning of grouper, Epinephelus suillus (Valenciennes), in a tank and a floating net cage. Aquaculture 115: 361-367.

-

40. Tomas C, Bae JH, Hur SB. 2005. Chemical composition and size of floating and sunken eggs of olive flounder Paralichthys olivaceus. J Fish Sci Technol 8: 132-137.

-

41. Ukawa M, Higuchi M. 1966. Spawning habits and early life history of a serranid fish, Epinephelus akaara. Japan J Ichthyol 13: 156-161.

-

42. Waldock MJ, Nascimento IA. 1979. The triacyglycerol composition of Crassostrea gigas larvae fed on different algal diets. Mar Biol Lett 1: 77-86.

-

43. Watanabe T, Ohhashi S, Itoh A, Kitajima C, Fujita S. 1984. Effect of nutritional composition of diets on chemical components of red sea bream broodstock and eggs produced. Bull Jap Soc Sci Fish 50: 503-515.

-

44. Whyte JNC. 1987. Biochemical composition and energy content six species of phytoplankton used in mariculture of bivalves. Aquaculture 60: 231-241.

-

45. Whyte JNC, Bourne NN, Ginthe NG. 1990. Biochemical and energy changes during embryo genesis in th rock scallop, Crassadoma gigantea (Gray). Aquaculture 86: 25-40.

-

46. Zhn P, Parrish CC, Brown JA. 2003. Lipid and amino acid metab- olism during early development of Atlantic halibut (Hippo- glossus hippoglossus). Aquacult Int 11: 43-52.